【PR】100年変わらない輝き、暮らしの彩りに唐紙を「京からかみ体験工房 唐丸(カラマル)」

日本の伝統工芸のひとつ「唐紙」を受け継ぐ「株式会社丸二」さんを取材させていただいて早5年。先日、その隣にある「京からかみ体験工房 唐丸(カラマル)」さんにお邪魔してきました。京都でも数少ない唐紙摺り体験ができる工房とショップが併設されています。お店を切り盛りする店長の谷川有紀さん、上田富士子さん、熊澤美香さんの3人に唐紙の魅力などをお聞きしました。

体験やプロダクトを通して唐紙を身近なものに

――丸二さんを取材させていただいてから5年ほど経ちました。改めて、オープンの経緯やお店のコンセプトなどを教えていただけますか。※「唐紙」については前回の記事でたっぷりご紹介しています。

上田さん:唐紙の需要が少なくなっていくなかで、唐紙をもっと身近に感じて欲しい、との想いでお店をオープンさせました。京都の伝統工芸はハードルが高いと感じられるかもしれないですが、気軽な気持ちで伝統工芸を現代に生きるものとして捉えていただきたいと思っています。

熊澤さん:和室の減少に伴い、唐紙の文化も薄れています。そうした現状のなかで、唐紙という伝統工芸を身近に感じていただきたいですね。

――では、お店についても教えていただきたいです。

谷川さん:職人が扱う本物の版木(はんぎ)を使った唐紙摺り体験の提案とグッズを購入できるショップを併設しています。唐紙は襖などに使われることが多かったのですが、ハガキやメッセージカードといった紙製品などのプロダクトにすることで、より手に取っていただきやすくなったと思います。2017年のオープン以来、たくさんのお客様にお越しいただいております。体験の特徴としては、職人も扱う古い版木を使えるところですね。

――職人さんが使っているものに触れることが出来るんですね。とても貴重な体験ですね。

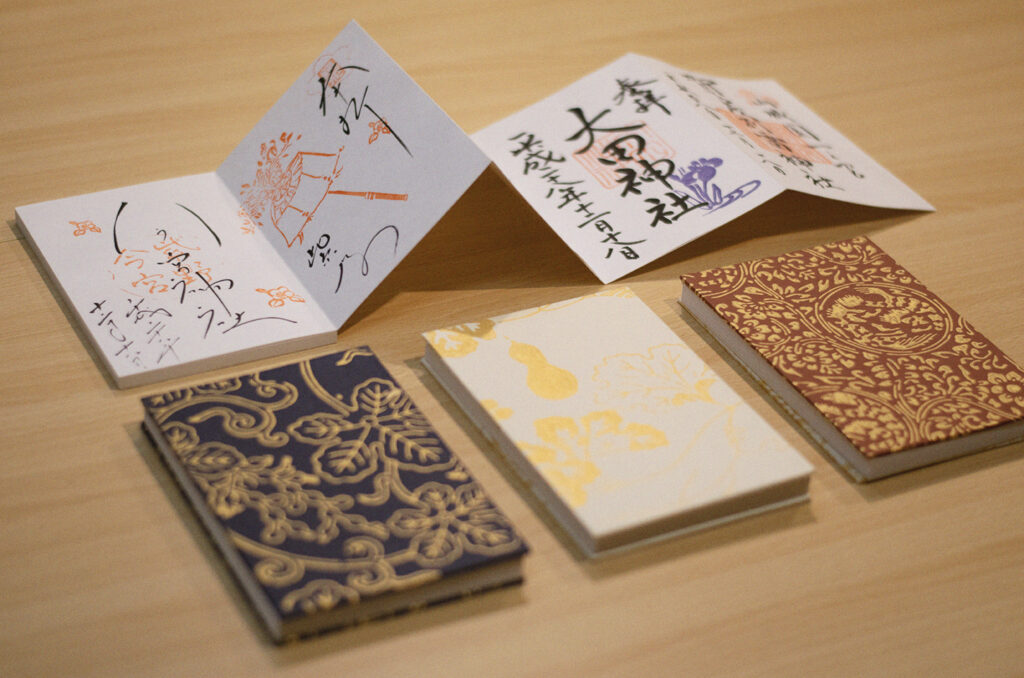

熊澤さん:道具や材料も職人と同じものです。この版木を使ってお客様に唐紙を摺っていただき、御朱印帳を製本したりハガキや照明にしたりしていきます。

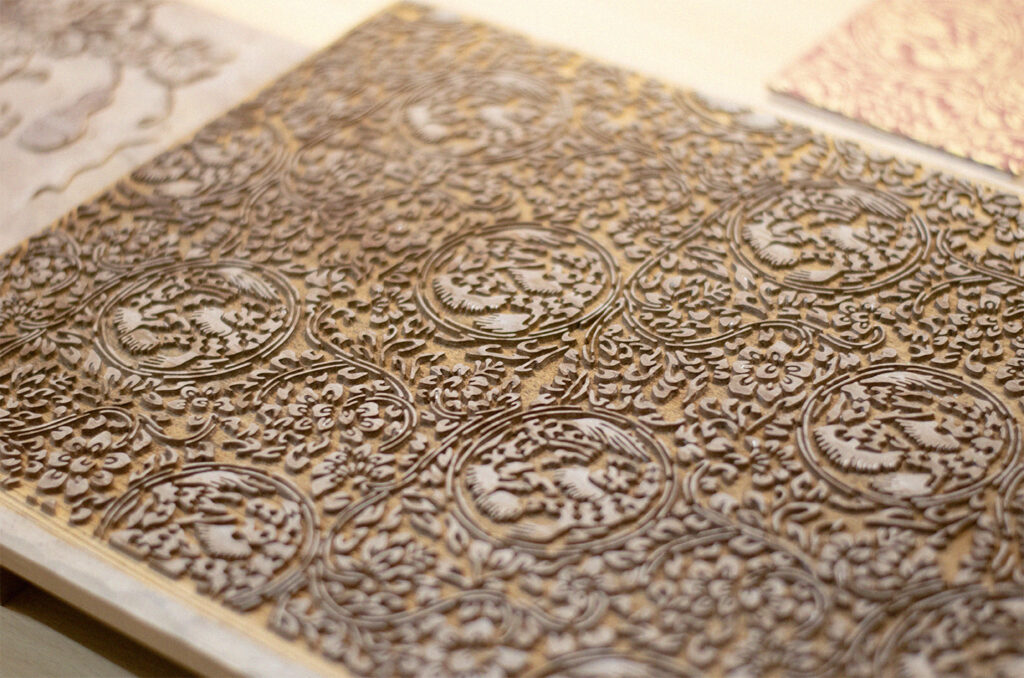

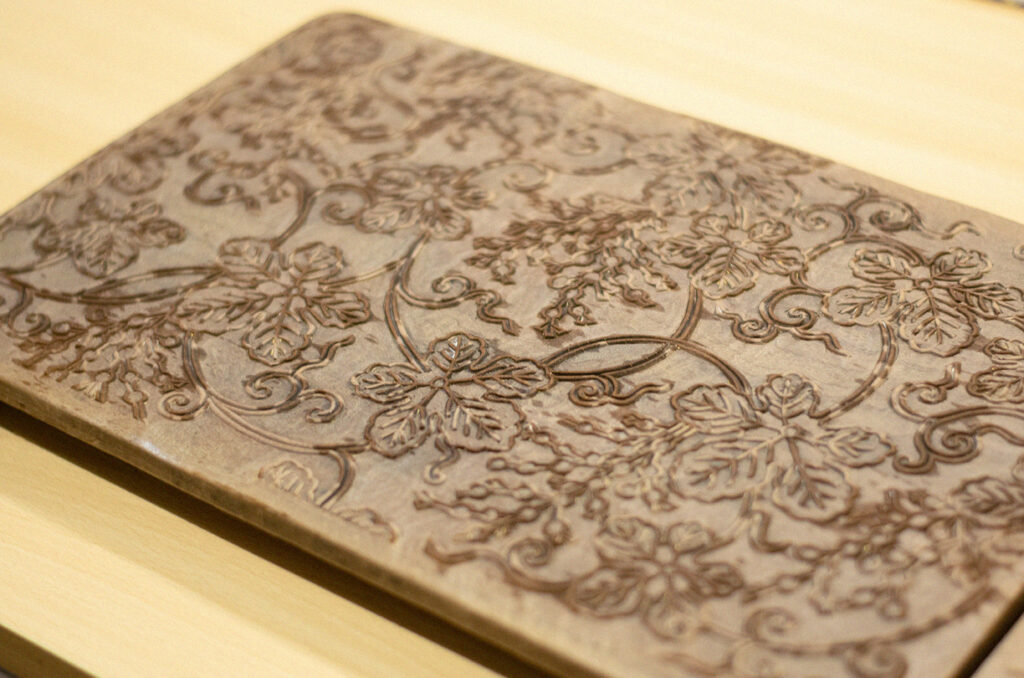

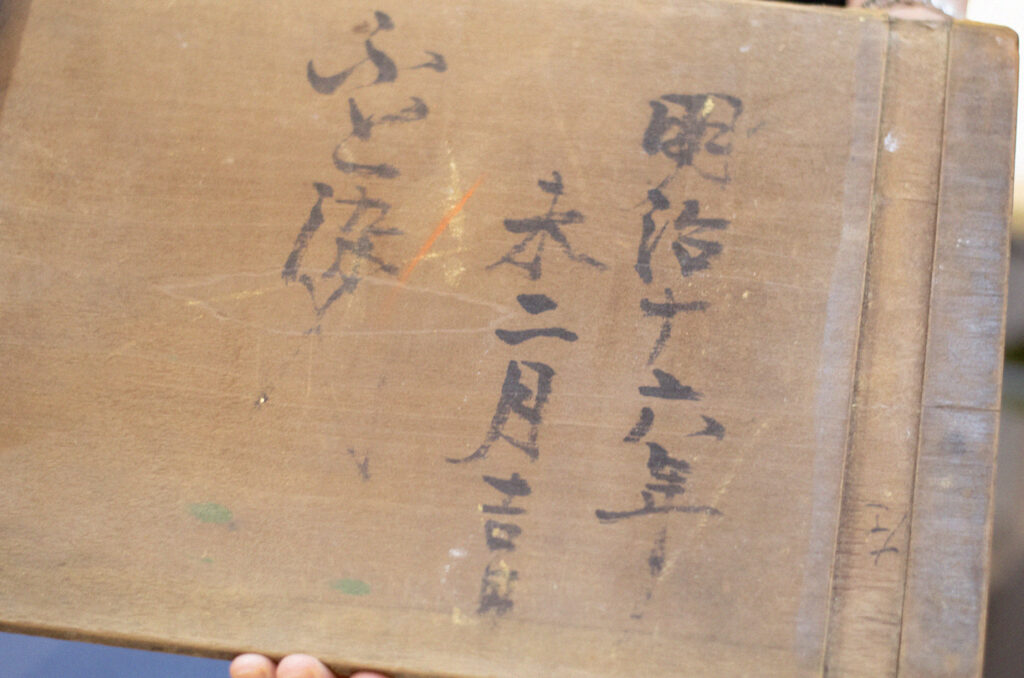

谷川さん:版木自体も古いもので、江戸時代から明治の初期くらいのものを多く保管しています。裏には彫られた年などが書かれています。こちらは天保八年と書かれていますね。版木は文様が上下左右繋がっています。だからこそ摺り方によって屏風のような大きな紙も一つの版木で作ることが出来ます。

――古いものまで保管されているんですね。何種類くらいあるんですか?

谷川さん:譲り受けたものなどを合わせて、300種類ほど保管しています。ただ、体験では使いづらい版木もあるので、向いているものを選んで使っています。

――ショップではどんなものを置かれているんですか?

熊澤さん:紙製品・版木をモチーフにしたものを置いています。版木をミニチュア化したセットは人気商品で、ご自宅で唐紙文様のハガキ摺りを楽しむことができます。このほかはパネルや照明などのインテリアアイテムです。オーダーも出来ますが、定番商品もご用意しています。

――オンラインショップもありますが、店舗限定商品もあるんでしょうか。

谷川さん:限定品もご用意しています。オリジナル御朱印帳やグリーティングカードなど。まれに一点ものが店頭に並ぶこともあるので、その時はすぐに売り切れてしまいます。

――コンセプトにある通り、唐紙を身近に感じられるアイテムを置かれているんですね。

谷川さん:お店の原点はそこなので。私たちが出来ることは、唐紙を身近に感じていただき、暮らしに取り入れやすいものを作っていくことですね。

熊澤さん:京都の町家に溶け込んでいる唐紙を案内したり、界隈の伝統工芸のお店を巡ったり、京都を深く知ってもらえるような取り組みも行っています。唐紙を深く知り、お住まいに唐紙を取り入れていただくきっかけになればと思っています。

――素敵なお考えですね。改めて、この場所の役割についてどうお考えですか?

上田さん:さまざまなお客様に来ていただき、「こういう唐紙の使い方をしたい」という生の声をお聞きして、製造や企画の現場に活かしていく、というアンテナ的な役割も担っています。それが大切な仕事かな、とも思っています。

ハガキ、御朱印帳…要望に応じて多彩な体験を提案

――体験についてももっと詳しく教えていただけますか。

谷川さん:ハガキ摺り体験は開店当初から提供していたのですが、年々体験できる項目が増えていきました。いまでは御朱印帳づくりやパネルづくり、照明づくりなども行っています。体験で扱いづらい版木もあるため、すべてにお応えすることは難しいのですが、スタッフで相談しながらより良い体験づくりを心がけています。お客様個々のご要望をお聞きしてオリジナルの「オーダーメイド体験」もあります。

――お客様のご要望にも柔軟に対応されているのがすごいです。ちなみに一番人気の体験はなんですか?

谷川さん:一番人気なのは御朱印帳づくり体験ですね。国内外問わずたくさん来られます。

熊澤さん:海外の方にとっては、蛇腹形式が興味深いようです。御朱印帳として使われるだけではなく、旅の思い出帳にされたり、スケッチブックにされたり、それぞれでお好みの楽しみ方をされています。

――「版木」についても教えていただきたいのですが、素材は何でしょうか?

谷川さん:朴(ほお)の木です。木目が少ないので摺りやすく、浮世絵や木版画に使われる桜の木よりも柔らかいのが特徴です。唐紙の版木は文様が深く彫られているので彫りやすさは大切です。また、使うたびに水洗いをするので耐久性を備えた朴の木が適していたんでしょうね。

――同じに思っていた版木にも色々な違いがあるんですね。

谷川さん:浮世絵はバレンを使ってしっかりと摺りますが、唐紙は手を使ってやわらかく摺っていきます。しっかりと摺りますが、手で一枚一枚文様を写し取っていく感じです。そこが浮世絵との違いですね。

――なるほど、勉強になります。文様もたくさんあるんですね。

谷川さん:松や桜、瓢箪など植物をはじめ、獅子や鳳凰など縁起の良いものが描かれています。すべての文様には意味があって、子孫繁栄や延命長寿など吉祥にまつわるものが多いのが特徴です。

上田さん:その時代に好まれた柄や文様が違うので、唐紙の文様でその時々のトレンドが分かることもあります。唐紙が盛んに使われた平安時代に好まれた雅な文様や、近世のすっきりした幾何学文様など。唐紙の歴史は文様の歴史でもあるので、影響を受けたものを掘り下げていくのも魅力のひとつです。

――奥深いですね。それぞれの体験で扱っている文様は毎回一緒なんですか?

熊澤さん:毎月、三枚の版木を用意しています。季節のものなどその月ごとにラインナップを変えてお出ししています。体験によっても違うのですが、基本的にお客様にはそのうちの一つを選んでいただいています。先ほどもお伝えした通り、職人が使う同じ版木を使い、古い時代の版木に直接触れることが出来るのが当店の魅力でもあります。体験では、唐紙を摺り、仕立てるところまでやっていただけます。

まさしく世界にひとつ、手摺りだからこその風合い

上田さん:実際に体験されてみますか?

――貴重な体験なので是非やってみたいです。

上田さん:では御朱印づくりをご用意します。お好きな文様と紙をお選びください。

――ではせっかくなので、この中で一番古い版木を…。

――…思っていたよりも力加減が難しいですね。

谷川さん:唐紙は二度摺りが基本なんです。力を入れる必要はありません。二度摺ることで、絵の具の風合いが豊かな量感のあるものになります。これが手摺りならではの良さに繋がります。

――ちゃんと色がついているのか不安です…(笑)作り手によって出来上がりが違いそうですね。

熊澤さん:そうですね。たとえばこの照明ですが、同じ瓢箪の文様を使っていても、色の出方やむらの入り方が違います。同じ版木、色でも、手の具合やそのときの状況、湿度で表情が変わります。絶妙なムラ感が魅力ですね。

谷川さん:唐紙を摺る体験が日本でも珍しいようで、北海道や九州、関東からもよくお客様がいらっしゃいます。

熊澤さん:本物の古い版木に触れられるってなかなかない体験です。同じ文様でも切り取るところを変えれば仕上がりの雰囲気も変わります。世界に一つだけのものが出来上がるので、特別感もありますね。

唐紙の魅力とは?

――貴重な経験をさせていただきありがとうございました。今後の展望などを教えていただけますか。

上田さん:クリエイターからの問い合わせも多いので、これからは作家さんとコラボしたワークショップなども開催していきたいですね。決められたワークショップだけでなく、オリジナルなプログラムを作って欲しいというご要望もあるので、そういったお声にも柔軟に応えていきたいです。

――唐紙という文化を発信したいという熱意とお客様に寄り添う姿勢が素敵です。では最後に唐紙の魅力について教えていただけますか。

上田さん:私は古い建物を見るのが好きで、街を巡ることも多いです。そんななかで唐紙に出会うこともあります。閉じられた襖の裏側が唐紙だったということも。時間の経過とともに紙はどうしても傷んでしまうんですが、絵具の雲母(キラ)は鉱物なので、100年以上経っても輝きが変わらないんです。草木染だと劣化してしまいますが、有機物ではないので色が安定しています。その輝きを見たときに感動します。古びた紙だからこその貫禄が出るというか、時間が経てば経つほど深まる味わいの美しさを感じるので、それが唐紙の魅力です。新しい紙も綺麗ですが、古いものにも心惹かれますね。

――昔の方はさまざまな願いや祈りを唐紙に込めて、身近な襖などにされていたんですね。谷川さんと熊澤さんはいかがですか。

谷川さん:デザインですね。古いと感じないものがたくさんありますし、それぞれに想いが込められている。調和や繁栄など文様に込められた思いも好きです。知れば知るほどよく考えられて作られていることが分かります。版木を見ていると、長く使い続けられるよう大切に手入れされていることが分かるんです。長い時代を越えて今に繋がっています。私たちにもこれを大切に受け継ぎ、次に手渡していきたいと改めて思います。

熊澤さん:時代とともにハイテク化し、利便性が求められるなかで、手作りの温かみを残していきたいと思っています。丸二で働く社員や職人含め、伝統工芸に関わる人達は皆さん同じような気持ちでいると思うんです。唐紙に毎日触れていると、表具師や図案を考える人、それから職人、皆の力があって、この伝統文化が守られていると感じます。時を経た深い味わいの唐紙も、モダンな色調で斬新な印象のもの、どちらにも美しさを感じられるところが魅力ですね。

――――皆さんのお話を聞いていて、ぐっと唐紙に興味が湧きました。京都で暮らしてはいても、何気なく過ごしている中で、実は見逃している唐紙もあったのかもしれないです。文化や歴史を知った上で京都の街を歩いてみると新たな発見がありそうです。

熊澤さん:体験を通して唐紙を知っていただくだけではなくそこに込められた先人達の想いや歴史的背景をお伝えしています。京都を巡られる中、多くの場所でこれらに出会われると良いですね。

谷川さん:今まで知らなかったエピソードと、なんとなく知っていた事が体験を通して線でつながる。心に残るってそういうことなんじゃないかなと思います。文化を知ると面白さに深みが増すので。唐紙をより知りたい、好きになった、と思ってもらえる場所にしていきたいです。

貴重なお話をしてくださっただけでなく、唐紙摺り体験まで堪能させていただきました。お三方の唐紙愛が伝わる濃厚なお話に唐紙に対する興味がむくむくと沸いてきました。今回の取材を通して唐紙の知識をほんの少しだけ取り入れることが出来たので、京都の街や寺社仏閣を巡っても、奥ゆかしい唐紙の存在に気付くことができそうです。お近くに行かれた際はぜひお店に立ち寄って、唐紙の魅力に触れてみてください。(文:西井、写真:山本)

京からかみ体験工房 唐丸(カラマル)

075-361-1324

京都市下京区高辻通柳馬場通西入ル泉正寺町460

定休日 水曜日・日曜日・祝日(日祝不定休)

営業時間 10:00~17:30

https://karamaru.kyoto/

※掲載内容は取材時のものです。最新情報は念のため店舗公式の情報をご覧ください。